一句诗承载了一个时代

——刘迅甫绝句《农民工》赏析

文 / 戴 平

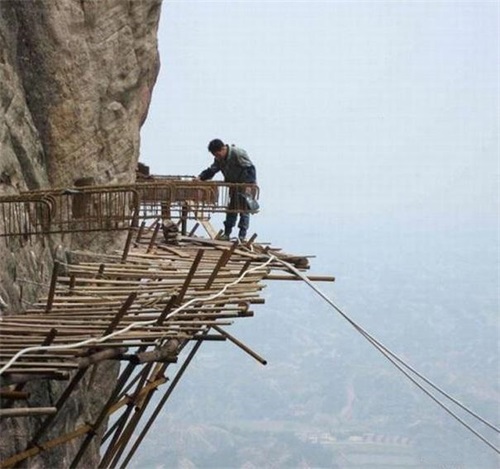

兴观群怨是诗歌的基本功能。从源头开始,反映时代变迁和社会生活就是中国诗歌的光辉传统。伟大的现实主义诗人杜甫就是通过“三吏”、“三别”等诗篇,记载了“安史之乱”时期的社会生活状况,从而获得“诗史”的美称,成为流传千古的典范。长期以来,这个传统一直被诗人们自觉地继承着,传人代有,不乏佳作。但也无须讳言,受文体的限制以及世风流俗的影响和诗人修养水平的制约,真正能够举重若轻,以尺幅短章反映时代风貌的优秀诗人和优秀作品,则寥若晨星。以星绿寻春、滴水观海的标准来衡量,当代著名诗人刘迅甫的《农民工》庶几可称难得一见的绝句佳作。

镇日穿云破雨风

直教楼宇接苍穹

雁过不敢高声语

天上农民正做工

这是刘迅甫先生《农民工》组诗里的其中一首。此诗起句“镇日穿云破雨风”即出言不凡,意境开阔,格调雄健,“镇日”写时间之长,“穿云”状空间之高,“破雨风”谓工作环境之恶劣。短短七字,高度凝练、准确地概括了农民工在脚手架上工作的特点。

承句道出工作的效果,“直教楼宇接苍穹”,同时再次强调了空间之高,和上文的“穿云”形成了强烈的呼应。

转句“雁过不敢高声语”,既有呼应,又有转折,而且呼应得了无痕迹,转折得行云流水。且看,雁过,进一步佐证了首句“穿云”和乘句的“接苍穹”,使空间的高度有了更加明确的参照,“不敢高声语”,则既是写实,又有深意。从写实的角度讲,是雁群受到惊吓,不敢高声。但是从拟人的一面来说,也许是雁群怕惊吓了什么。

果然,结句给出了答案:“天上农民正做工”。这句诗张力极大。既是对雁过不敢高声语的回答,也蕴涵了作者想说的万语千言:

从常识说,农民的舞台,应该在土地上,责任应该是种地。可是,为什么,他们却跑到“天上”去做工了?

他们为什么要离开土地?这是一种主动的选择还是一种被动的无奈?抑或兼而有之?他们能适应“天上”的工作吗?他们是如何适应的呢?他们的安全有保障吗?他们还能回到土地上吗?

短短一句诗,承载了时代的巨变,千百万人的遭际兴会和喜怒哀乐。

从二十世纪七、八十年代以来,中国社会发生了翻天覆地的变化,随着城乡之间森严的壁垒被打破,一个崭新的群体诞生并迅速发展,迄今已达2亿7千万之巨。这个群体就是农民工。四十年来中华大地上发生的一切变化,都和农民工群体的劳动和奉献密切关联。他们已经成为一个影响社会发展的不容忽视、不可或缺的力量。而四十年来中国历史的进程和他们命运的变化,应该说也是我们这个民族、我们这个国家、我们这个时代最重要的核心问题。诗人,理所应当地要予以关注和反映。

“天上农民正做工”不正是对这一群体、这一时代、这一变化最集中的反映和最忠实的记录吗?一句诗,承载了一个时代,这不正是所谓的言简义丰,语近旨远?

从诗歌的格调上来讲,第一句即为全诗奠定了基调,镇日穿云破雨风,显得高昂超迈;直教楼宇接苍穹,也是豪情满怀。但是壮歌中,一个“不敢”,则体现了作者诚挚深浓的爱,而借大雁来表达这种关爱,则深得风人之致。这里,我们如果拿李白的“危楼高百尺,手可摘星辰。不敢高声语,恐惊天上人”来对比一下,不难看出诗人对传统的继承和超越。李白的诗,只是用夸张和奇特的想象写了危楼之高,刘迅甫的诗,艺术的继承中更多了一种时代的印迹、人性的关爱,是现实主义和浪漫主义的完美融合。(文/戴 平)

(戴 平:诗人、文学评论家,中国诗书画网副总编辑,上海大学中华诗词创作研究院客座教授,北京东方中国诗书画院副院长。)

刘迅甫 中国作家协会会员、中国书法家协会会员、中华诗书画委员会委员、中国诗歌学会理事、中华诗词学会常务理事、中国诗书画网总编辑、中国绘画艺术研究院副院长、北京师范大学国学院客座教授、上海大学中华诗词创作研究院常务副院长,国家一级美术师,北京东方中国诗书画院院长。

-

五绝 夏至三曲

五绝 夏至三曲

53

53

-

七绝 赞92岁八路军老战士

七绝 赞92岁八路军老战士

50

50

-

七律 夏至

七律 夏至

48

48

-

【寸草春晖】 刘迅甫 慈母

【寸草春晖】 刘迅甫 慈母

29197

29197

-

七绝·追求我爱赏花开

七绝·追求我爱赏花开

11428

11428

-

七绝·喜欢思想放歌声

七绝·喜欢思想放歌声

11375

11375

-

七绝·感悟为师智慧开

七绝·感悟为师智慧开

10448

10448

-

七绝·往复读书开慧门

七绝·往复读书开慧门

10308

10308

-

七绝·你我欢欣到未来

七绝·你我欢欣到未来

10265

10265

-

七绝·不尽情怀意愿中

七绝·不尽情怀意愿中

10244

10244

-

七绝·情深入怀抱

七绝·情深入怀抱

10213

10213

-

七绝·读书致富莫贪财

七绝·读书致富莫贪财

10148

10148

-

七绝·爱你诚实善待人

七绝·爱你诚实善待人

10030

10030

-

贺芳林《七律》望中国航母舰

贺芳林《七律》望中国航母舰

2022178

2022178

-

贺芳林《七律》风雨后相逢有

贺芳林《七律》风雨后相逢有

1634189

1634189

-

贺芳林《七律》春青重走长征

贺芳林《七律》春青重走长征

1050340

1050340

-

贺芳林《留春令》丝路追情

贺芳林《留春令》丝路追情

774432

774432

-

贺芳林《鹧鸪天》咏历雪梅花

贺芳林《鹧鸪天》咏历雪梅花

558424

558424

-

贺芳林《七律》金桂秋情

贺芳林《七律》金桂秋情

503295

503295

-

贺芳林《七律》秋晨登华山写

贺芳林《七律》秋晨登华山写

470697

470697

-

贺芳林《家山好》月来仙桂

贺芳林《家山好》月来仙桂

350009

350009

-

贺芳林《七律》秋吟晴霁岳麓

贺芳林《七律》秋吟晴霁岳麓

331000

331000

-

贺芳林《七律》登雪满长城感

贺芳林《七律》登雪满长城感

322261

322261